「高松次郎ミステリーズ」と「奈良原一高 王国」ー日本のアプレゲール

竹橋にある国立近代美術館で開催中の「高松次郎ミステリーズ」と「奈良原一高 王国」展を見てきました。

高松の残した作品の構想メモや彼自身の言葉から、丁寧に彼の思索の過程を辿り、作品が生み出された背景に迫っていきます。

まさに、「高松次郎ミステリーズ」のテーマそのままに、「なぜ、このような作品が生み出されたのか?」という作品誕生の謎を追っていく楽しさ、一人の芸術家のアタマの中をのぞき、作品が生まれるまでの思考を追体験できる面白さのある企画展。

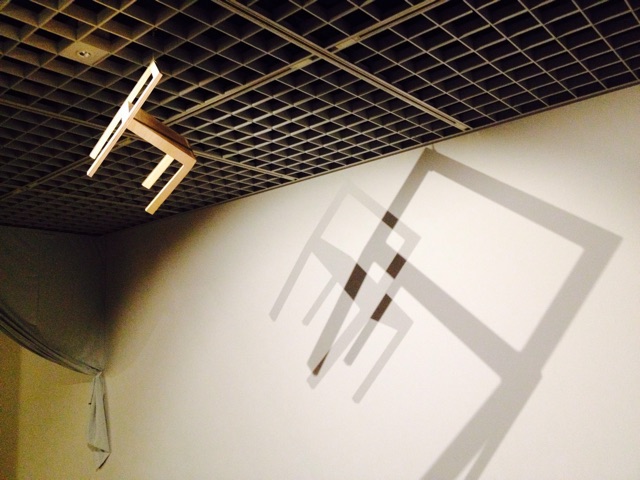

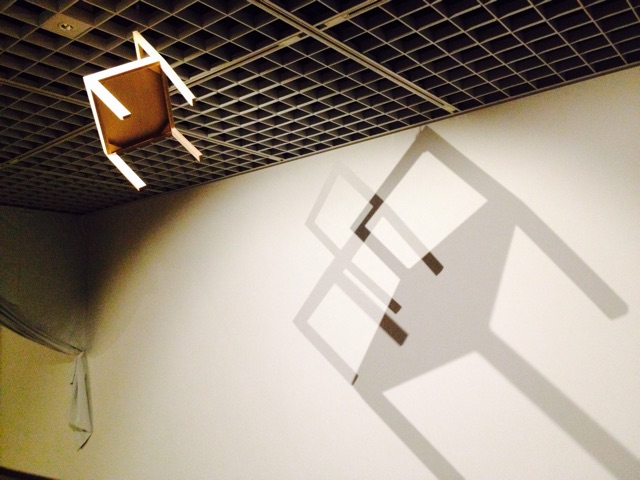

とくに面白かったのは、導入部分に設けられた影ラボ。ここでは実際に自分で身体を動かしてみることで、高松が考えた作品作りのもとになっているいくつかのコンセプトを、頭ではなく体で理解することができます。写真撮影もOKなので、私も体験して撮影を楽しみました。

展示をとおして思ったのは、「芸術表現とはなにか?」を愚直に考え抜いて、一見バカバカしいことを真剣に突き詰めていて(河原の石に小数を書き込んでいく活動など)、高松次郎っていい意味で青臭い人だ、ということ。

はたからみると訳の分からないことでも、彼としては真剣に芸術や表現を追求した結果なんですよね。一見クールで難解な作品を生み出した作者の、絶え間のない思索、意志の持続といった熱さ、この対比がなにより面白いと感じました。

一方の「奈良原一高 王国」は、北海道の修道院と和歌山の女性刑務所という、外界から遮断され閉ざされた世界で生きる人たちを撮影した、王国というタイトルがつけられた一連の作品群の展示です。

美しい構図で切り取られた、極限の世界で暮らす人々の生活の断片。ほかの世界とは切り離されて、規則正しく淡々とくり返される日々。そこにも生きることの喜びや悲しみがある…。モノクロなので余計に想像力をかきたてられます。

二人の作品に共通するのは、「人が生きるとはどういうことなのか?」「真の芸術とは?」といった本質的な問いが根底にあること。

戦争によってこれまでの価値観がすべて崩れてしまったあと、すべてをゼロからスタートさせなければならなかった…。そんな世代にあたるので、芸術活動においてもそのことが色濃く反映されています。これまであった土台が崩れているので、ある意味なんでもありで、ゼロから理想とするものを作り上げよう!という、試行錯誤、新しいものへの貪欲な挑戦、このあたりのあふれだすエネルギー、ギラギラ感が今、現在の視点からみるとまぶしいばかり。

高松にしても奈良原にしても、サルトルやカミュなど戦後もっとも影響力のあった実存主義の哲学を熱心に吸収していたようで、高松の場合は作品の構想メモにちらほら名前や言葉が出てきていました。まさにアプレゲール(フランス語で“戦後”という意味)ですね。